Blog

Abwerben gilt als gemein, doch viele Firmen haben keine andere Wahl

Der Fachkräftemangel macht sich in mehr Berufsgruppen bemerkbar. Weil Vakanzen schnell ins Geld gehen, verlassen sich viele Unternehmen auf die Dienste von Headhuntern. Abgeworben werden längst nicht mehr nur Topmanager, sondern auch Bauleute oder Pflegefachleute.

Darum gehts in Kürze:

- Vakanzen steigen auf einen Rekordwert.

- Umsatzausfälle und Qualitätsprobleme.

- «Gewildert» wird fast überall.

- Vorsicht vor schwarzen Schafen.

- Was sind «Dossierschleuderer»?

Wer viele offene Stellen zu besetzen hat, ist nicht zu beneiden. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist für Firmen so leergefegt wie kaum jemals in der Vergangenheit. «Wir bewegen uns in einem absoluten Arbeitnehmermarkt», sagt Michael Siegenthaler von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF).

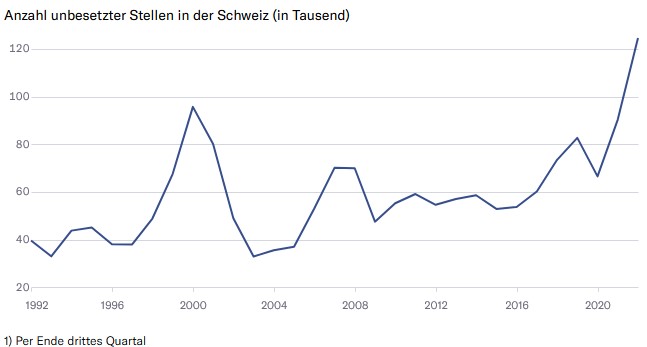

Der Wissenschafter und Spezialist für Fragen des Schweizer Arbeitsmarkts verweist darauf, dass per Ende des dritten Quartals 2022 laut den Erhebungen des Bundesamts für Statistik fast 125 000 Stellen unbesetzt gewesen seien. Derart viele Vakanzen habe man seit dem Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 1990er Jahre noch nie gezählt.

«Wir bewegen uns in einem absoluten Arbeitnehmermarkt.»

Michael Siegenthaler, Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF)

Der Wissenschafter und Spezialist für Fragen des Schweizer Arbeitsmarkts verweist darauf, dass per Ende des dritten Quartals 2022 laut den Erhebungen des Bundesamts für Statistik fast 125 000 Stellen unbesetzt gewesen seien. Derart viele Vakanzen habe man seit dem Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 1990er Jahre noch nie gezählt.

Vakanzen steigen auf einen Rekordwert

Noch eindrücklicher ist das Bild, wenn man die unbesetzten Stellen ins Verhältnis zur Gesamtbeschäftigung setzt. Die sogenannte Vakanzrate erreichte per Ende September 2022, als in der Schweiz knapp 5,5 Millionen Beschäftigte – auch das ein Rekordwert – gezählt wurden, 2,3 Prozent. Werte über 2 Prozent seien bis anhin selten registriert worden, sagt Siegenthaler. Im Hochkonjunkturjahr 2007 beispielsweise habe die Vakanzrate weniger als 1,6 Prozent betragen.

Umsatzausfälle und Qualitätsprobleme

Offene Stellen sind für Arbeitgeber eine grosse Bürde. Fehlt beispielsweise ein Verkaufsberater, drohen einem Unternehmen rasch Umsätze in Millionenhöhe zu entgehen. Zugleich leidet nicht selten die Qualität, wenn sich weniger Mitarbeiter um Kundenanliegen kümmern können. Und für die vorhandenen Beschäftigten bedeuten Vakanzen oftmals Stress, da ihre Arbeit auf weniger Schultern verteilt wird, wenn ein Kollege fehlt.

Unternehmen versuchen denn auch, Lücken beim Personal möglichst schnell zu füllen. Allerdings ist das einfacher gesagt als getan – vor allem in einem leergefegten Arbeitsmarkt. Darauf zu setzen, dass sich Stellensuchende von alleine melden, gilt schon seit langem als ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Auch Stellenanzeigen auf Online-Suchportalen oder in sozialen Netzwerken wie Linkedin zu schalten, birgt beschränkt Erfolgschancen. Die Rücklaufquoten seien äusserst gering, sagt ein Brancheninsider.

«Gewildert» wird fast überall

Die Knappheiten am Arbeitsmarkt bringen es mit sich, dass Firmen bei der Personalsuche zunehmend zu aggressiveren Methoden greifen. Ein beliebtes Mittel ist das Abwerben von Mitarbeitern bei Konkurrenzunternehmen. Das habe es ein Stück weit zwar schon immer gegeben, heisst es aus Kreisen von Personalvermittlern. Neu sei indes, dass für ein wachsendes Spektrum von Tätigkeiten und Funktionsstufen bei der Konkurrenz «gewildert» werde.

Längst sind es nicht mehr nur Topmanager, die Firmen einander abzujagen versuchen, sondern auch Verkäufer im Aussendienst, Projektleiter im Bau, Leiter von Gastronomiebetrieben, Pflegefachleute und Psychiater.

Längst sind es nicht mehr nur Topmanager, die Firmen einander abzujagen versuchen. Claude Arato, der auf 25 Jahre Erfahrung in der Headhunting-Branche zurückblickt und mit seiner Researchfirma Millwisch & Arato Kandidaten für Executive-Search-Firmen identifiziert, nennt als Beispiele Verkäufer im Aussendienst, Projektleiter im Bau, Leiter von Gastronomiebetrieben, Pflegefachleute und Psychiater. Noch vor 10 bis 15 Jahren seien solche Mitarbeiter fast ausschliesslich via Ausschreibungen in Online-Jobportalen und via Anzeigen in Printmedien gesucht worden.

Headhunter kassieren Spitzenhonorare

Die Rekrutierung solcher Fachleute mithilfe von professionellen Headhuntern kostet rasch mehrere zehntausend Franken. Die alte Regel, wonach einem Headhunter ein Drittel des Jahreslohns des Kandidaten als Honorar ausgezahlt wird, gilt verbreitet noch immer. Spitzenleute in der Branche beginnen ihre Arbeit in der Regel sogar erst ab 100 000 Franken pro Mandat und konzentrieren sich weiterhin auf die Besetzung von Toppositionen.

Führende Anbieter im Bereich Executive-Search führen eigene Marktforschungsabteilungen, um Kandidaten ausfindig zu machen und sogenannte Longlists zu erstellen. Kleinere Headhunting-Unternehmen lassen sich von spezialisierten Research-Firmen unterstützen. Laut Arato sollte eine Longlist mindestens 30 Personen umfassen. Sonst sei die Auswahl zu klein.

In einem nächsten Schritt werden die Kandidaten von den Headhuntern kontaktiert, und – falls Interesse an einem Stellenwechsel besteht – zu einem ersten Interview eingeladen. Es findet im Beisein des Headhunters, aber noch nicht in Anwesenheit des rekrutierenden Auftraggebers statt. Überzeugt der Kandidat und ist er nach wie vor wechselwillig, wird sein Dossier an den Kunden weitergeleitet. Idealerweise präsentieren die Headhunter ihren Kunden drei bis fünf Bewerber. Inzwischen seien es indes nicht selten nur zwei, sagt Arato und fügt schulterzuckend hinzu: «Derart ausgetrocknet ist der Arbeitsmarkt.»

Die Rekrutierung mithilfe von Headhuntern kostet nicht nur viel Geld, sie ist auch zeitaufwendig. Der gesamte Prozess nimmt bis zum ersten Arbeitstag des Kandidaten erfahrungsgemäss zwischen sechs und neun Monate in Anspruch. Allein bis einem Unternehmen erste Kandidaten präsentiert werden könnten, sei mit zwei bis drei Monaten zu rechnen, sagt Arato.

Vorsicht vor schwarzen Schafen

Firmen wird geraten, nur Anbieter mit einem tadellosen Ruf zu berücksichtigen. Headhunter nehmen eine Scharnierfunktion zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wahr, die nicht einfach zu erfüllen ist. Sie müssen nämlich nicht nur die bestmöglichen Leute für ihre Kunden finden. Ebenso gilt es, die Interessen der Kandidaten zu wahren. Jeder Arbeitnehmer, der sich von einem Headhunter schlecht behandelt fühlt, wird sich künftig zweimal überlegen, ob er die Dienste dieser Branche ein weiteres Mal in Anspruch nehmen will.

Zugleich gibt es wie in fast jedem Geschäftszweig auch bei Headhuntern schwarze Schafe. Berüchtigt sind Anbieter, die gegenüber Arbeitgebern und Arbeitnehmern übertriebene Versprechen abgeben. Der grösste Wildwuchs herrscht indes nicht unter den Executive-Search-Firmen, deren Zahl ohnehin überschaubar ist. Schlechte Erfahrungen scheinen Unternehmen vor allem mit Personalvermittlungsbüros zu machen, die in der Wertschöpfungskette der Rekrutierungsbranche deutlich tiefer angesiedelt sind. Manche von ihnen stehen im Ruf, in ihren Karteien Kandidaten führen, die gar nicht bereit sind, den Arbeitgeber zu wechseln.

Was sind «Dossierschleuderer»?

In diesem eher unübersichtlichen Bereich der Personalvermittlung tummeln sich viele Quereinsteiger. Manche Anbieter werden abschätzig als «Dossierschleuderer» bezeichnet, weil sie sich derart häufig auf Ausschreibungen offener Stellen melden und jedes Mal mit demselben Pool an angeblich wechselwilligen Kandidaten weibeln. Wegen ihres oft beschränkten Nutzens werden Personalvermittlungsbüros im Erfolgsfall auch deutlich geringere Honorare als Executive-Search-Firmen ausbezahlt. Sie müssen sich, wie aus der Branche zu vernehmen ist, mit 10 bis maximal knapp 20 Prozent von dem begnügen, das der Kandidat als Jahreslohn erhält.

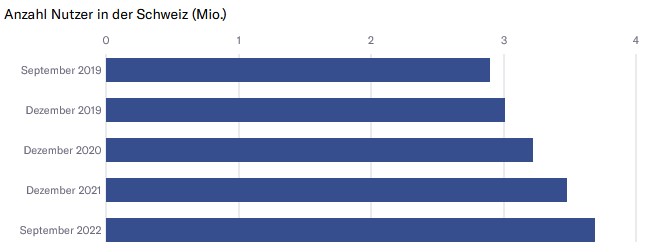

Was die Personalsuche via soziale Netzwerke betrifft, dreht sich mittlerweile fast alles um Linkedin. Die Plattform ist in der Schweiz seit Ausbruch der Pandemie stark gewachsen und verzeichnet hierzulande mittlerweile fast 3,7 Millionen Nutzer. Xing sei im Vergleich dazu so gut wie tot, sagen Rekrutierungsspezialisten.

Erwerbstätige tummeln sich auf LinkedIn

Als kaum geeignet für die Personalsuche wird – trotz 3,5 Millionen Nutzern – Facebook betrachtet. Zugleich überschätzen offenbar manche Firmen die Möglichkeiten von Linkedin. Trotz der eindrücklichen Gesamtzahl von Nutzern soll es in vielen auch hochqualifizierten Berufsgruppen nach wie vor etliche Vertreter geben, die kein Profil erstellt haben. Andere besonders gesuchte Spezialisten sind auf Distanz zur Plattform gegangen. Sie haben ihr Profil gelöscht, weil sie es müde geworden sind, ständig von potenziellen neuen Arbeitgebern kontaktiert zu werden. Solche Fälle kommen besonders in der IT-Branche vor, wie Personalfachleute beobachten.

Abwerben auf eigene Faust

Gewisse Firmen scheinen von Linkedin dennoch derart angetan zu sein, dass sie eigene sogenannte Active Sourcer beschäftigen. Diese zumeist jungen Mitarbeiter versuchen, via die Plattform Kandidaten zur Besetzung offener Stellen aufzuspüren. Werden sie fündig, starten sie oder Kollegen aus der Personalabteilung nicht selten selbst Abwerbungsversuche.

Auch wenn Firmen dadurch möglicherweise die Kosten von Headhuntern sparen, gilt diese Praxis als problematisch. Auf eigene Faust Konkurrenten Mitarbeiter abzujagen, sei eigentlich ein No-Go, sagt ein Headhunter. Man mache sich damit in der Branche ausgesprochen unpopulär. Vielen der Active Sourcer, ergänzt der Marktkenner, fehle auch die Erfahrung und das nötige Fingerspitzengefühl bei der Auswahl von Kandidaten.

Noch immer ein Tabuthema

Das Headhunting gelangte als Geschäftszweig im Verlauf der 1950er Jahre von Nordamerika nach Europa. Obgleich der Branche längst auch in der Schweiz pro Jahr Umsätze in Millionenhöhe zufliessen, geben die meisten Firmen hierzulande nach wie vor nur ungern zu, Mitarbeiter bei Konkurrenten abzuwerben. Man beteilige sich nicht an dieser Form von «modernem Raubrittertum», sagt der Chef einer namhaften Schweizer Technologiefirma. Lieber greife man auf die Vorschläge von Personalvermittlungsbüros zurück.

Auch der CEO eines direkten Konkurrenten, dessen Aktien ebenfalls an der Börse gehandelt werden, verneint, hierzulande die Dienste von Headhuntern zu beanspruchen. Man kenne sich dafür in der Branche zu gut. Er wolle sich nicht dem Vorwurf aussetzen, anderen die Leute auszuspannen.

Beim Brancheninsider Arato lösen solche Aussagen ungläubiges Staunen aus. «Wenn ein kotiertes Unternehmen auf Dienstleistungen von Executive-Search-Firmen verzichtet, frage ich mich ernsthaft, ob es seine Rekrutierung im Griff hat.» Schlüsselstellen müssten nun einmal mit den besten Leuten besetzt werden, sagt der Unternehmer aus Zürich. «Und solche arbeiten oft an einem anderen Ort.»

Offener ist man, was das Thema Abwerben betrifft, beim Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail. Das Unternehmen richtet nicht nur Prämien an Mitarbeiter aus, die eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen vermitteln. Man schreibe auch Kandidaten via Linkedin an, hiess es vor einigen Wochen während eines Rundgangs im Werk St. Margrethen, den das Unternehmen im Rahmen eines Investorentags durchführte. «Wir werben Leute auch ab – leider», sagte der Manager, der die Besuchergruppe anführte.

Quelle: Dominik Feldges, «Neue Zürcher Zeitung», 16.01.2023

Weitere Blogartikel zum Thema lesen

- Wo der Schuh beim Fachkräftemangel wirklich drückt

- Was der starke Arbeitsmarkt den Arbeitnehmern bringt – sechs Trends im Überblick

Hier unseren Blog abonnieren